[日本画水彩] 2017.09.13

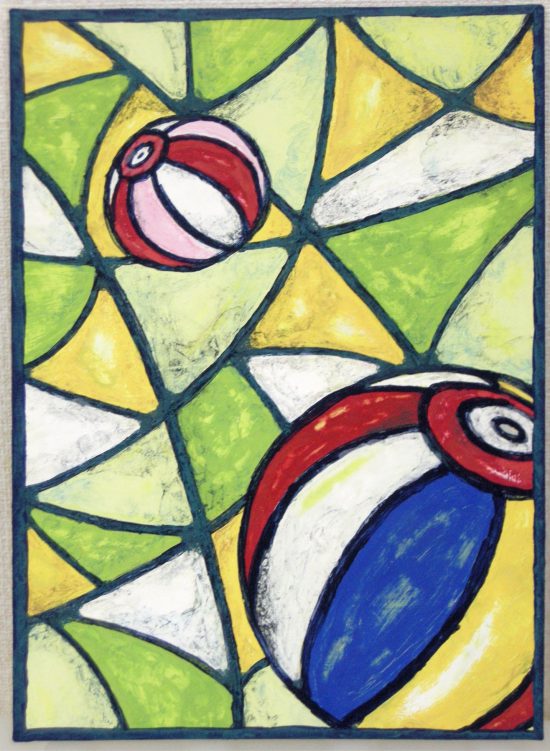

日本画:完成—紙風船の構成

じっくりと時間をかけて取り組んだ「紙風船」の構成による日本画作品が完成しました。先日の合評会にて、皆様より制作を振り返っての感想を頂きました。

・写生をもとに描いてきたことが多かったが、絵を意図的に「創る」ということに考えが及んだ

・見て描くだけではない、想像力をフル回転させることができた

・一つの絵を創るのに、考える要素の多さを感じた

・画材の扱いに慣れ自信がついた

・描きながら新しい発想が湧き、新しい技法にも挑戦できた

「色」を中心に絵づくりを考えていく今回の行程は、新鮮でもありましたがいつもとは違うアプローチなので戸惑いや困難さを示される場面もありました。しかしそんな感触をも前向きに捉えて制作されている姿が素晴らしかったです。着実に色づくりをしながら新たな挑戦も取り入れ、中盤以降には皆さんそれぞれに全く違う作業で絵に向かわれていました。同じテーマでありながら多様な展開となる画面に、こちらもとてもワクワクさせていただきました。経験値に関係なく、お互いに切磋琢磨し合えることも、大きな励みになっていたことと思います。

用意された順序に沿って失敗なくゴールまで辿り着くことではなく、想いを反芻しながら自分に必要なものを見据え見定め進んでゆく過程。そこにある価値や気付きが、作品の魅力を支えています。今回の制作によって、それぞれにご自身の可能性の広がりを実感していただけたのではないかと思います。今後の作品づくりにどう影響してくるかが楽しみであり、またそれぞれの日常へも何かしらの形で活かされる場面があることを期待しています。

===== 秋 の 展 覧 会 情 報 =====

葛飾北斎を特集した展覧会が目白押しです。

その他、日本画関連の展覧会をご紹介いたします。

『北斎とジャポニスム展』

国立西洋美術館 10/21(土)~1/28(日)

『葛飾北斎 富嶽三十六景 奇想のカラクリ』

太田記念美術館 9/30(土)~10/29(日)

『パフォーマー☆北斎 ~江戸と名古屋を駆ける~』

すみだ北斎美術館 9/9(土) 〜 10/22(日)

『上村松園 美人画の精華』

山種美術館 8/29(火)~10/22(日)

『MOMATコレクション 特集 東山魁夷』

東京国立近代美術館 9/12(火)~11/5(日)