[小学生高学年] 2017.10.23

子供油絵クラス秋の見学会

台風一過の青空が広がり、本日の小学生クラスも無事開講できそうで良かったです。皆様のお住まいは大丈夫でしたか?地域により河川の増水や突風等、安全確保に充分ご注意下さい。

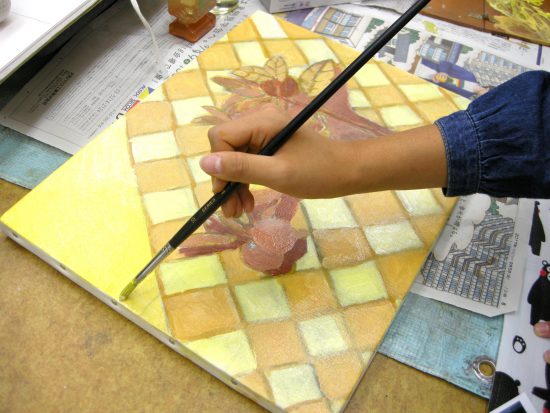

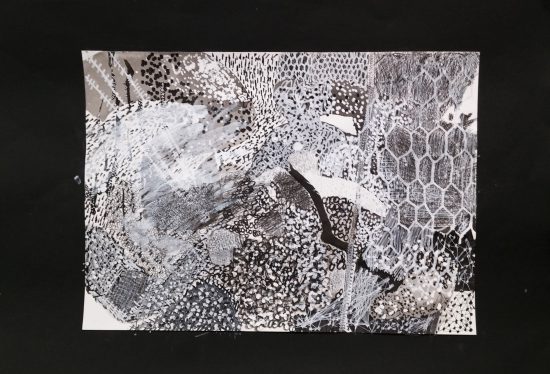

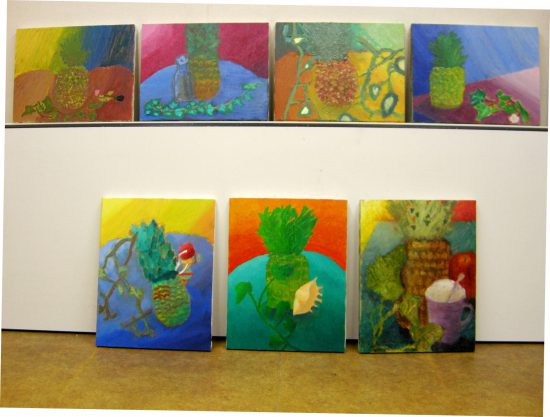

さて、子供油絵クラスの秋の静物画の見学会が大変好評で、参加された生徒さんは高学年の真剣な制作ぶりに「カッコイイ〜!」とつぶやき、すっかり圧倒されていました。油絵は完成までのプロセスも魅力的なので、小学生クラスで油絵に関心がある方は是非見学にお越し下さい。

【秋の見学会】

日時:11/10(金)、11/17(金) 17:20~18:00くらい

対象:鉛筆デッサン修了、または修了見込みの方

参加:本人、保護者の方

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

予告【合評会】

日時:12/8(金)16:30〜17:30/参加:本人、保護者の方

対象:鉛筆デッサン修了、または修了見込みの方

※詳細は担当講師にお問合せ下さい。