[中高生クラス] 2018.03.30

新しい形のコラージュ

中高生クラス 制作:2018 3月

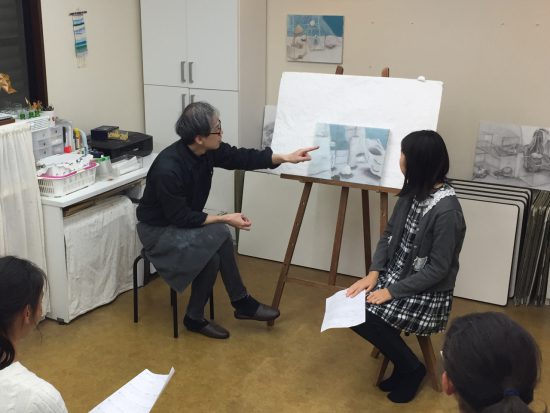

◎講師:吉田一民

油彩が終わり、1月から細密デッサン、2月は木炭デッサンと続き、今年度最後の課題はコラージュの作品となりました。細部を描き、面を取って立体に表現し、最後はその力を発揮し素材のコラージュで捉えるという流れでしたがどうだったでしょうか。出来上がった作品を並べてみると試行錯誤して生まれた楽しさや美しさを感じる仕上がりとなっていたと思います。色々な事を経験していくことが本人の成長につながるっていることがよくわかる課題でした。

さて、来年度はそれぞれのクラスが新しいメンバーを加えてスタートをしていきます。中高生の専門的な技能を生かしてこれからも頑張っていきましょう。

新年度を迎え、アトリエ5の中高生ク ラスでは新たなクラスメイトを募集しています。「油彩を上達したい」「高校や大学を美術関係の学校で考えている」方がいましたら是非見学に来て下さい。

日程は、予約カレンダーでご確認下さい。↓