[デッサン油絵] 2018.10.29

おとな デッサン/特別講座『木炭デッサン』

月三回のレッスンが毎回熱気溢れるものとなり、作品に向かう姿勢はこちらも見習うべきだと感じる大人クラス。さらに充実した制作の一助となればと、先日、特別講座『木炭デッサン』を開講いたしました。普段の基礎デッサンや制作では鉛筆を主軸として使用していますが、実はそれのみでは絵画に対する見解に偏りが生まれることが間々あり、また、新たな画材を試みてみることで今行っている制作に新鮮な風を吹かすことができればと思い企画しました。

鉛筆との違いから説明を始め、『面』で描く意識、紙に直接手で触れ木炭の粉を操り明部、つまりは白く描き起こす進め方、食パンやガーゼを使用した質感表現などを練習した後、本番で描くモチーフはかぼちゃや複数の野菜。輪郭線に囚われず、塑像や若しくは泥遊びをしている感覚で描いていきます。積極的に木炭の粉を紙面に乗せ、それを取り払いながら形を表していき、また粉を加えて黒くする。いつもの制作と全く異なる感覚に全員が悪戦苦闘し、手はすぐに真っ黒。途中の休憩で他の方の作品を見てまわった後、もう一度とばかりに大きく画面を払い、リスタートする方も。時間はあっという間に過ぎ、最後は全体講評と一人ずつの感想で終了。感想では『難しかった』という意見が多かったですが、ほぼ初めての木炭デッサンでこれだけの理解、積極性、創造性を持ち工夫を凝らすことができたのは充分過ぎるほどで、大変素晴らしい制作でした。皆様お疲れ様でした。

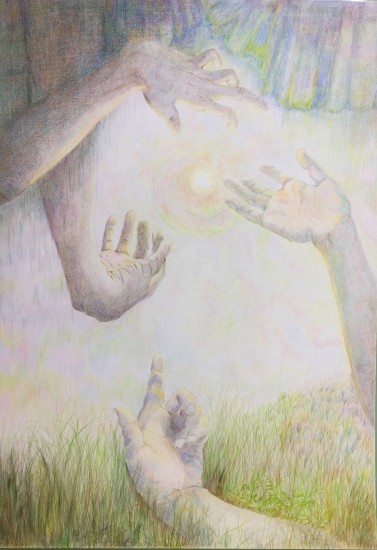

今回の講座で私が感じた最たる収穫は『紙面上で右往左往し、紙面上で試行錯誤できたこと』だと思います。いわゆる鉛筆デッサンでは少しずつ緻密な線を重ね完成を目指す為、計画性をしっかりと持ち、極論予想の範疇で行っていきます。一方木炭デッサンでは、もちろん同様に計画は必要ですが、特性上制作中に予想外のことが度々起こりますし、その為『紙面上の現状把握』により自然と注目していきます。そしてそれらの問題に対してダイレクトに『手』で触れ、解決の道を探る。やり直しにも時間を要する為、一旦手を離し最適解を考えてからそれを実行する鉛筆に比べ、何度でも後戻りし易いことを活かし、とにかく手を動かしながら答えを導き出していく。あーでもないこーでもないやってみる。ひらめきを試みる、つまりは『挑戦』できる回数と、紙面上での仕事数が格段に違う訳です。そうするとどうなるのか、作品に制作の痕跡≒作者の息づかいが増え、作品に新たな魅力が加わるのです。このような『絵画をつくる』感覚を、少しでも味わっていただけたのならば今回の講座は大成功です。現在制作中の作品に活かせる点があれば言うことありません。

木炭デッサン、また機会を見つけ、是非皆様にお届けできればと思います。その際はよろしくお願いいたします。