[小学生クラス] 2015.12.25

本田/『発表会&お楽しみ会』(特別レッスン)

小学生クラス 2015年12月

◎ 感想/講師:本田雄揮(月・水曜日クラス)

カラリと冷たい空気が冬本番を感じさせる今日この頃。

2015年も終わりを迎えようとしています。

今年の12月は盛りだくさんのイベント続きでした。

まずは先日お伝えした国際児童画展の鑑賞会。

その次は冬の工作発表会。

最後に待ちに待ったお楽しみ会。

通常レッスンとは異なるものでしたが、子ども達はそれぞれで考え、とても楽しんでいました。

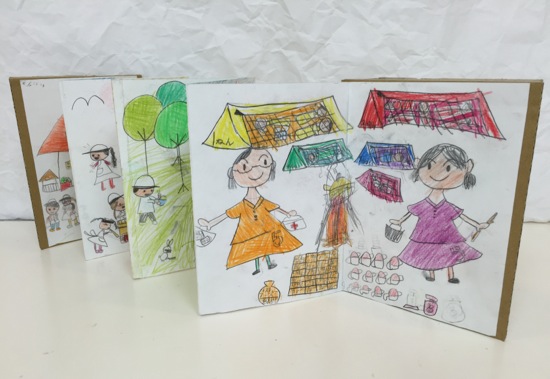

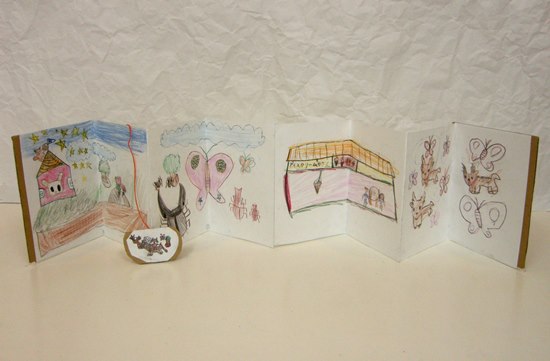

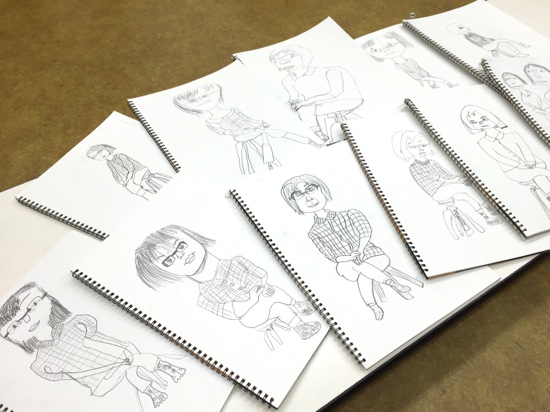

発表会では部屋を暗く覆いそれぞれ持ち寄った懐中電灯で、吊り下げた「ねがいのかたち」をライトアップ。作品に込めた願いや工夫したところ、お気に入りポイント、来年の目標などを1人ずつ発表していきました。等身大の願いの声に響き合うように、作品は輝きを深め、それは眩しいほど。皆が立派に言葉を選び、それに真剣に耳を傾ける姿は、きっとお互いの作品を認め合う心が育っている証なのでしょう。

その後は、暗室を活かし2グループに分かれ影の造形遊び。紙コップやペットボトルなどを利用し「かげタワー」を制作。喧々諤々と意見を交わし、「なんだかよく分からないけどきれいでおもしろい」を追求しました。グループ制作では、意外な子が頭角を現すこともしばしばありますが、まさかここまでとは。短時間でしたが、実に興味深い取り組みでした。

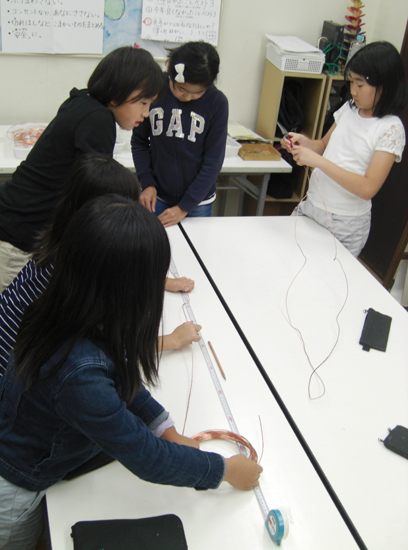

最後はお楽しみ会。例年乾杯の後ピタゴラ装置を制作しますが、今年は材料として大量の段ボールが投入され、更なる規模の拡大が図られました。前回の「かげタワー」を引き継ぐように、意見を交わしながら協力時々衝突、のち和解。「真剣に遊ぶ」表情のなんと美しいことか。良い工夫や面白いアイデアってこんな表情の時にひょっこり顔を出すものなのですね。いつもは澄ましている子の大きな笑い声、転がるビー玉の行く末を案じる皆の眼差し。繊細な微調整を行う研ぎ澄まされた指先。クリエイティブが充満した部屋は、今年を締めくくるに相応しい熱気でした。

知らないことを知ってみる。

人やものに耳を傾けてみる。

真剣になってみる。

かたちに残らない、だけどきっと大切なもの。

こころの育ちが計りしれない12月でした。

本年もアトリエ5にご理解ご協力頂き誠にありがとうございました。

次年も何卒宜しくお願い申し上げます。

では皆様、良いお年を。

・・・・・・・・・・・・・・・

*facebookに写真を追加しました。

月曜日・水曜日クラス:発表会&お楽しみ会

火曜日クラス:発表会☆ / お楽しみ会☆