[作品展] 2017.03.13

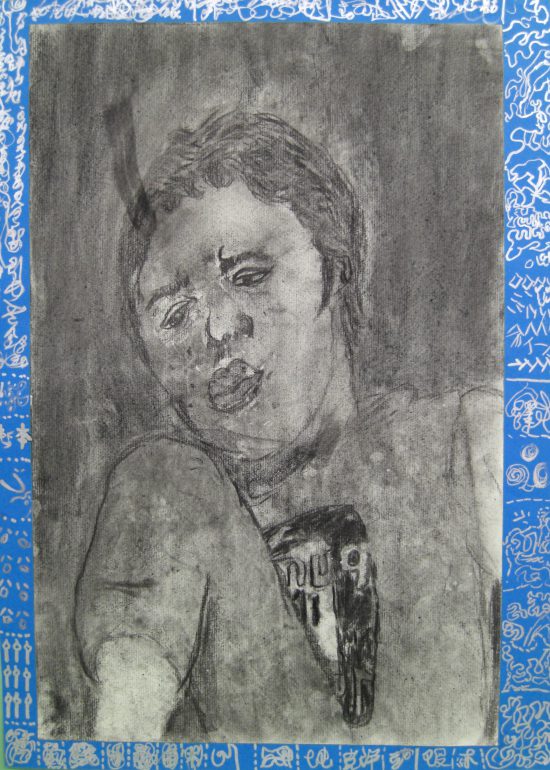

作品展の感想 こども会場

展覧会が、終わり1週間が過ぎました。保護者の皆様、ご協力誠にありがとうございました。沢山のお客様にご来場して頂き、本当に素晴らしい展覧会となりました。いつもは自分の作品を作ることに、一生懸命な子ども達が、会ったこともない子にメッセージを書いたり、年上の子の作品を見て新たな目標を見つけたりと、表現を認め合い繋がり合う喜びを感じていました。展覧会後、前より少し自信を持ったような素敵になった子ども達を見て、人に認めてもらうことが、次の自分を育てて行くのだな。と感じます。今、子ども達は、会場を飾ったお花を描いています。もう講師が何も言わなくても、すっと、絵を描く世界に入っていきます。自転車を補助輪無しで、どこまでも走らせているような、解き放たれた姿が眩しいです。アトリエ5の指針でもある彫刻家の佐藤忠良さんが図工の教科書に載せた言葉「しんけんに、絵をかき、ものを作り続けていると、じょうずになるだけでなく、人としての感じ方も、育ちます。このくり返しのなかで、自然の大きさがわかり、どんな人にならなければならないかが、わかってきます。」私が特に好きな箇所は、「しんけんに」の部分です。生半可では、分からないというのがさすが彫刻家で絵本作家の忠良さんです。真剣に作ることを、知っている人は、自分の周りにある物は、誰かが真剣に作ったものということを知っています。人や自然の命に対しても、そうだと思います。誰かが真剣に育てた尊い命だと知っていること。それが、忠良さんが言う「人としての感じ方」なのだと思います。町の小さな絵画教室で、肩が触れるほどの距離で、学校も、年齢も違ういろいろな子達が、真剣に絵を描き、それぞれの『人としての感じ方』を育てています。そして、ご家族のご理解と応援があって初めて子ども達が心置きなく取り組めているということは、感謝しきれません。「美術館行ったよ!」や「部屋に飾ってあるよ!」と子ども達に教えてもらうとアトリエ5で得たことをご家庭でそのまま応援してくれていると、心強く嬉しく思っています。アトリエが、子ども達とって、何も気にせず好きなことを真剣に取り組める場所にしていきたいと思いますので、今後ともアトリエ応援団としてどうぞよろしくお願いいたします。