[小学生クラス] 2016.10.03

ノートの端から生まれたもの

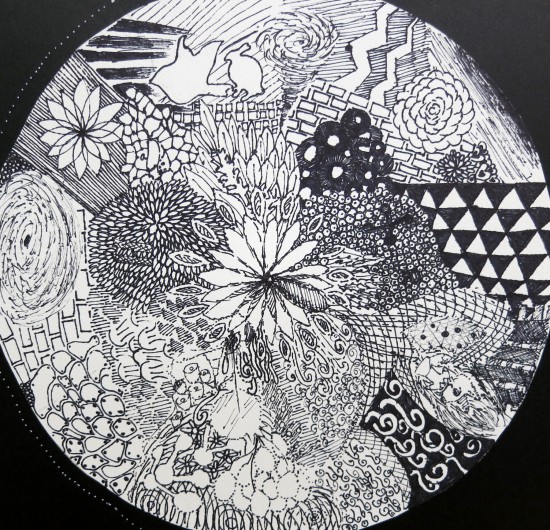

爽やかな風が肌を撫で、共にキンモクセイの薫りが漂い、目には凛とした彼岸花。初秋の訪れは5感を特に鋭くさせますね。9月の高学年クラス空想画は「生命の歴史」というテーマで「新しい生命が生まれる星」を空想し、細密な表現に挑戦しました。生命が生まれると、そこにストーリーも生まれる。お互いが関係し合い、ストーリーは濃密で複雑なものに進化していく。それをそのまま作品に繋げていきたいと思い、敢えて細かい描写のみで行いました。なかなか根気が必要な制作でしたが、誰一人根をあげることなく、寧ろ「もう少し家で進めてくる」とさらなる意欲さえ見せてくれるほど。ひたすら手を動かすにつれどんどん画面の密度が増し、同時に生まれてくる空想や表現も充実し、気持ちも乗ってくる。細密的な表現の醍醐味を確かに感じとり、満足のゆく完成となりました。「ノートの端にらくがきするような気分で」と子供達に話をした今回の制作。私なりに「本当の意味で自由に絵を描いたのはいつだったか」を考え、出した答えの一つがこれでした。学生時代、授業中こっそりと数式の隣に描いた変な生物。硬い説明文のすき間に生まれる謎の物体。テスト用紙の裏に描かれた先生の似顔絵。あの時ほど無理なく楽しく、自然体な絵はなかったかもしれません(勿論勉強もちゃんとしていました)。それは例えば、雑巾を無理やり絞って出した最後の一滴ではなく、かといって手を加えずともびちゃびちゃただ大量にこぼれる訳でもなく、そっと優しく握って、そこから少しずつ滴ってくるもののようでした。成長するにつれ、知識と技術を持って力を籠め雑巾を絞ることが必要なのですが、この時描いたものやその時のすき間を埋めるような気持ちは、確かに今の自分を支えているものとなっています。ノートのらくがきは所謂図工などでタブーとされる漫画的表現で、ほとんど価値を見出されず蔑ろに考えられていますが、正直子供達はそのようなものをもっと描きたい、描いて認められたいと感じています。「そんなものはお家で描きなさい」と言われ続けると、これは「いけないもの」と感じ、対して学校などで行うものを「立派な表現」と捉え、頭が固くなり委縮し苦手意識が生まれてしまいます。「遊び心」を無くした表現は息苦しく面白味に欠けるものです。どちらか片方ではなく両方あることが大切なのです。君達の良いと感じるものはなんでも(工夫すれば)立派な表現になることを、ちゃんと価値があることを知っておいてもらいたい。ノートの端の、ページに挟まれ眠っている何気ないらくがきにも、画用紙に絵の具で描いたものと同様に、心を成長させる種があることを感じておいてもらいたい。そんなことを少しでもできたらよいなと思った今回の制作でした。是非大切にして下さい。