[小学生クラス] 2015.04.08

山田/2015年度スタート!

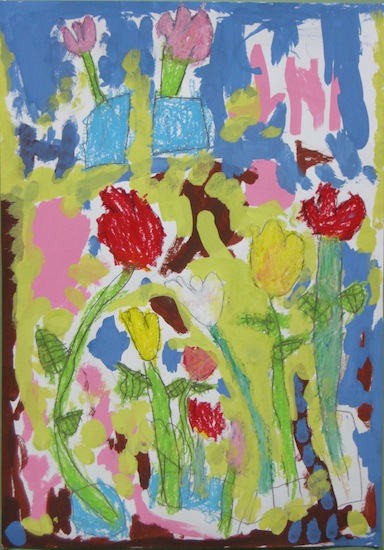

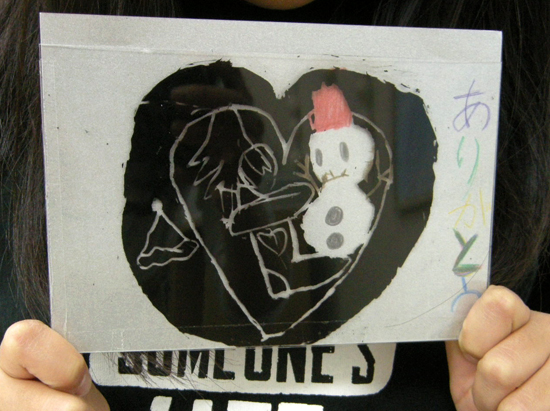

2015年3月制作/小学生クラス(火)、幼児クラス

◎講師:山田 稔子

ご入学、ご進級、おめでとうございます。気持ちを新たに、アトリエ5でも新年度がスタートいたしました。新しいお友達もお迎えし、これからのレッスンにワクワクドキドキ!の春ですね。

初回では、まずお友達それぞれの自己紹介と、教室でのお約束を確認します。「時間と仲間とモノを大切にしよう」。気持ちよく楽しいレッスンのために、まずはそこから。今年も一年季節を感じながら、充実の時間を皆さんと創ってゆける事を楽しみにしています。

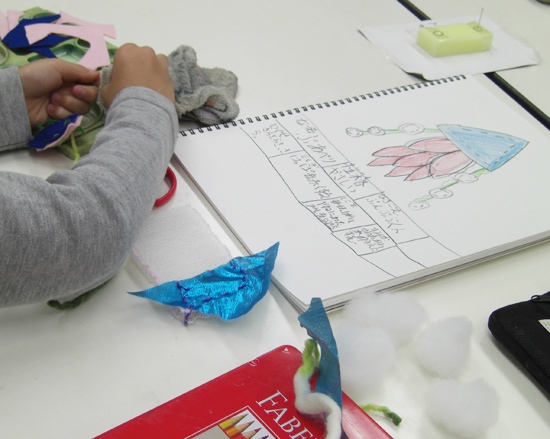

そして講師のクロッキーで今年度のレッスン開始!春らしい衣装で、と用意したものの今週は冬に逆戻りの気候で参りますね...笑。新しい季節・新しい自分の、期待と緊張と意気込みが鉛筆の線に表れる、4月のクロッキー。年間で数回取り組むので、その度にまたこの初回の気持ちと表現を振り返るのもいいものです。

先月3月の制作(写真)では、幼児クラスも小学生クラスも、大変意欲的に取り組めました。2年に一度の作品展を終えたばかりで、自信がついたり、新たに憧れを抱いた様子で、モチーフと画面に向かう目の色が明らかに変わりました。一年間でどの制作が一番お気に入り?との問いかけに、できたての「これ!」と即答の子もいたくらいです。今の自分が一番すてき!と思える、そんな気持ち、大事にしたですね。

幼児クラス・小学生クラス、それぞれの作品をご紹介いたしますので、facebookアルバムよりご覧下さい。→幼児クラス:☆・小学生クラス:☆

本年度もアトリエ5とご家庭の皆様とで是非ご一緒に、子どもたちの応援団となっていきましょう!どうぞよろしくお願いいたします。

=========================

【春の入会キャンペーン実施中!】

こども美術コース・新規生徒さん募集☆

◎体験レッスン受講料割引 1,500円→ 500円(4月末まで)

季節を感じながらの楽しい制作と豊かな日常、

この春から一緒に始めてみませんか?

お問い合わせお待ちしています。

アトリエ5☎ 044-411-5154

=========================