[小学生クラス] 2014.11.07

山田/小学生:金属を描く ー木の実の音楽隊ー

小学生クラス 2014年10月/facebookに写真を追加→☆

◎ 感想/講師:山田稔子(火曜日クラス)

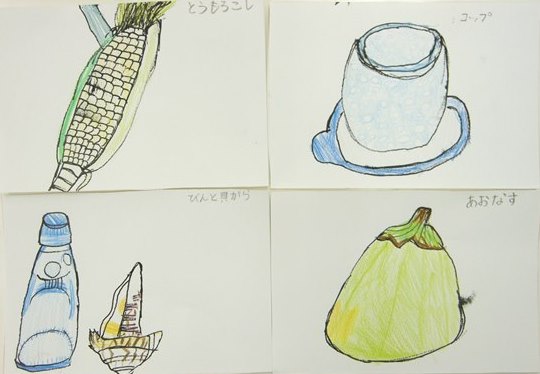

日用品、美しい茶道具、謎の外国の製品、

スタッフでかき集めた10月のモチーフは、全て金属器。

ズラリと並べると不思議な骨董やさんのようです。

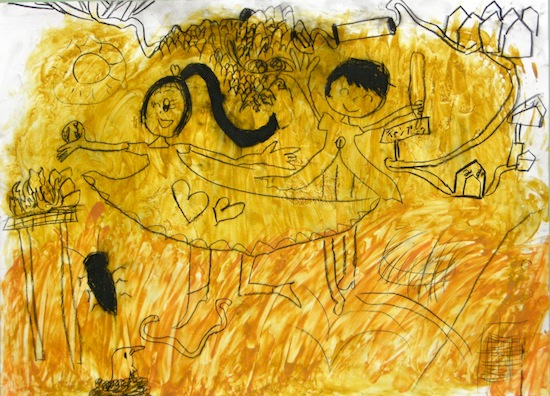

観察画ですが「木の実の音楽隊」という副題を投げてみました。

イメージをかぶせることで対象に関心を持ち、

ものを捉える視点の自由さをもってほしいというねらいです。

木の実を器の中に入れ振って鳴らすと

形や素材の違いで音もずいぶん違うことがわかりました。

「楽器みたいじゃない?合奏するならどれを組み合せる?」

一つひとつの特徴ある姿・質感を楽しみながら

少し難しそうなモチーフにも挑戦、ひたすら描いていきました。

同じ物の繰り返しや、向きを揃えた配置など

デザイン的な工夫のある構成も生まれます。

観察=詳しく客観的に見ること、と辞書にはあります。

しかしまず自分なりの目で面白がってみることからの出発、

観察する人それぞれの主観があって

それを互いにシェアしあって、色々な視点を知って、

また新しく多様な気づきに繋がるものとも思います。

活動や作品を通し、子どもたちの全く一様でない視点

に触れられることを、私はとても面白く感じています。

また彼らは自分なりに持っている色彩・造形感覚を

発揮する機会を待っていることを感じました。

こちらの提案や指導が野暮にならないよう、

言葉のさじ加減が難しいところです。

与えられる何かを学ぶことよりも、この場所では

自分のもつ力や抱く想いで何かを達成する経験をもつことを

目指して行きたい。指導者自身もそうありたいです。

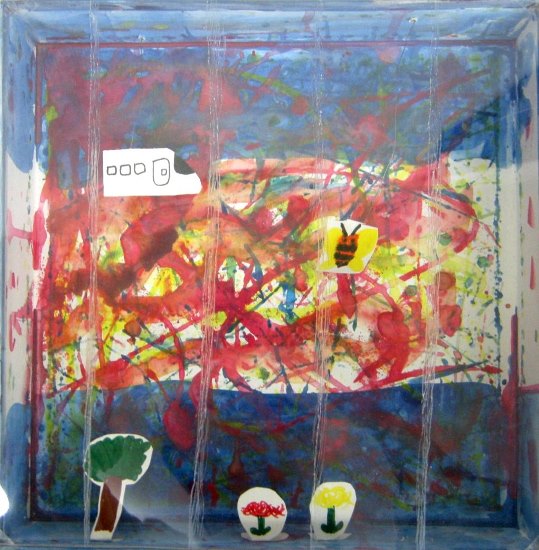

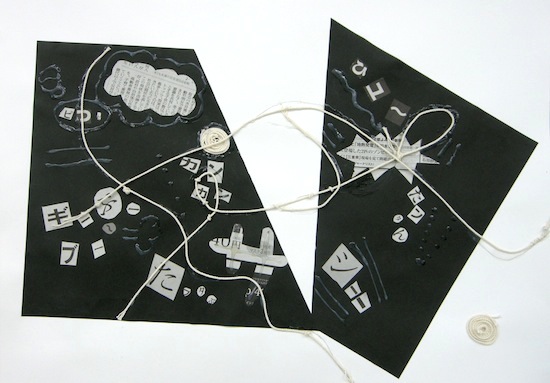

さて11月はガラリと気分を変え、冬の工作が始まっています!

ぐぐっと頑張った10月をバネに、楽しみましょう!

============================

☆小学生クラス:全6クラス 欠員募集中!

[月/火/水 (前半)15:30〜17:00 (後半)17:00〜18:30]

☆体験受講料:1500円(要予約・先着順)

☆次年度(2015年4月〜)入会希望の方のご予約も受付中です。

お問い合わせ:アトリエ5☎ 044-411-5154

============================