[小学生クラス] 2020.05.12

未来の自分とハイタッチ

作成:奥原幸絵

小学生クラスを担当するアシスタントの奥原です。みなさんとアトリエで会える日を今から心待ちにしています。今年度もよろしくお願いいたします。

さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか。散歩をしたり、家で絵を描いている日もあれば、ちょっと気持ちが乗らない日もあるかと思います。そんな時は気負わずに鉛筆を削ったり、お道具に名前が書いてあるかなどチェックしておくと良いですね。次にアトリエに来た時に、より気持ちよく制作に取り組めると思います。

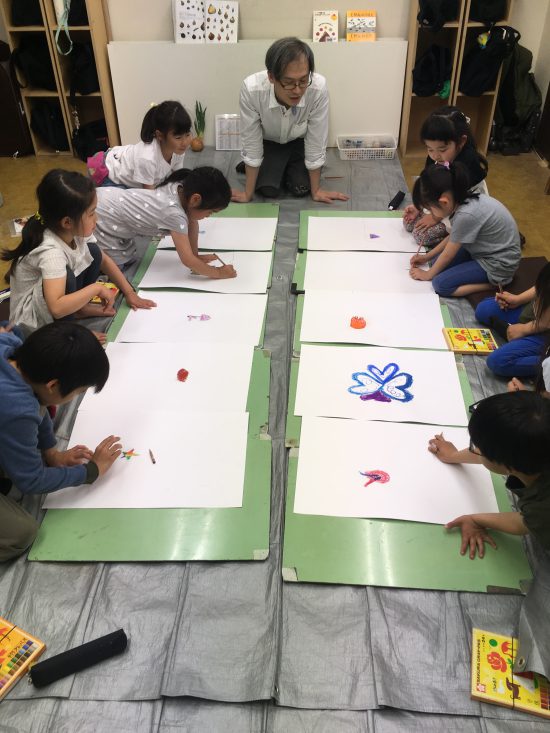

お道具だけでなく、せっかくなので今回は筆をとったり、粘土をこねたり、日常生活でも活躍する場面が多い「手」に注目してみましょう。私は高校生の時に友達のアイディアで絵描き仲間15人くらいで集まって、それぞれの手の形を取った事があります。その時、手の形や大きさ、選ぶ色が十人十色でそれだけでも、みんなで見比べながら鑑賞を楽しむ事が出来ました。またみんなと会える日が来たら、アトリエでも手形の見せ合いっこが出来たら良いですね。写真は私の家族全員の手形です。皆さんもまずは家族の手を並べてみてはいかがでしょうか。会話が弾み、新たな発見があると思います。

【用意する物】

・絵の具・パレット・筆・水バケツ・画用紙(なければコピー用紙でも可)

【手順】

①好きな色の絵の具を2、3色選び、筆で手に付けましょう。

②画用紙に手形を押します。※乾いてしまうので、素早くやりましょう。

.

【今を象(かたど)る手】

今の自分の手はこの先、何かしらの変化を遂げる事でしょう。大きさやしわの数、好きな色が変わるかもしれません。いつか再び今を生きている証であるこの手形を見た時に「こんな時もあったなぁ…」と記憶が蘇ってくると思います。「今を象る手」と、未来の自分が笑顔でハイタッチをする日が待ち遠しいですね。

【おうちで5】

アトリエ5のFacebookとInstagramでは、先生たちが考えた自宅で楽しめる企画「おうちで5」を公開しています。こちらもぜひご覧ください。

Facebook

https://www.facebook.com/etsuko.5

.

Instagram

https://instagram.com/atelier5_kids?igshid=1c2atqoxl5ted