[小学生クラス] 2015.09.09

春日/小学生:旅の絵本

小学生クラス(月•水) 2015年9月

◎ 感想/アシスタント:春日千尋

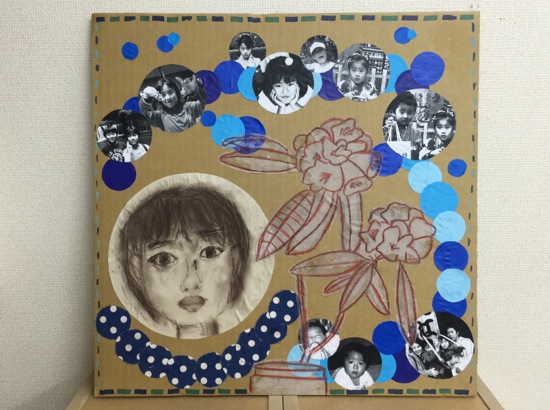

9月の制作は、夏に行ってみたかった場所をゴール

としてその道中を描いた絵本作りをしています。

急に涼しくなって、まだ調子が出ない様子の皆に、

こんな質問から始まりました。

「皆夏休みは楽しかった?どこに行ったのかな?」

皆楽しそうに思い出を話してくれました。

「先生はあまりに日本が暑いから、南極に行って

ペンギンと一緒に遊びたかったです!皆は、自由に

どこにでも行けるならどこへ行きたかった?」

「私はライオンがいるところ!」

「お化けがいるところ!」「宇宙は?」

時間も次元も超えてどんどん想像が膨らみます。

「じゃあそこに行くまでの旅の絵本を作ろう!」

まずは、スケッチブックに、「出発する場所」

「時間」「乗り物」などを考えて「目的地」までの

ストーリーを言葉で書き出しました。

夏の楽しかった思い出も織り交ぜながら自分だけの

旅の物語を作っています。次週から蛇腹の絵本に

色鉛筆で描いていきます。完成が楽しみです!

========================

【子ども美術コース秋の体験日】

☆秋の入会キャンペーン9•10月まで

【体験受講料】 通常1,500円→ 500円

通常レッスンを下記の日程で体験していただけます。

☆見学は随時受け付けております。

◎小学生クラス 前半クラス15:30~17:00

後半クラス17:00~18:30 ※月水のみ

10月5日(月)6日(火)7日(水)

『魚介類』(観察画)

◎幼児クラス 水曜日クラス13:30〜14:30

木・金曜日クラス15:00~16:00

10月 7日(水)8日(木)9日(金)

『かぼちゃとどんぐり』(観察画)

【土曜特別講座 秋のいけばな 】 生徒さん募集中!

◎対象 幼稚園時年中〜小学生 定員8名

◎日時10月31日(土)

◎受講料+お花代(前納制)

アトリエ5生徒さん 3,120円(税込)

非会員の方 3,440円(税込)

☆お申し込みは開催日の一週間前までにお願い致します。

お問い合わせ:アトリエ5☎ 044-411-5154

========================