[小学生クラス] 2015.10.01

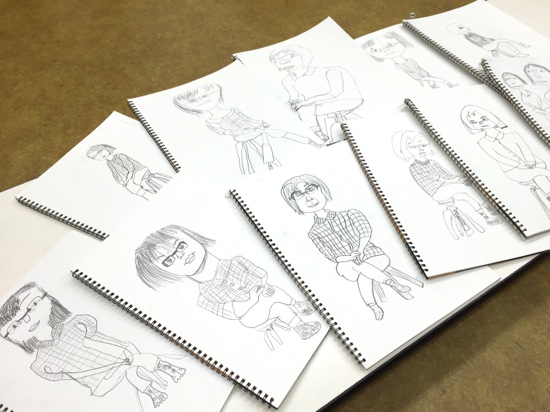

辻 /小学生:10分クロッキー

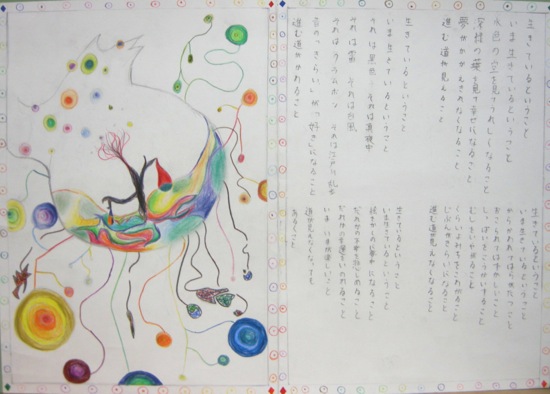

小学生 火曜日クラス 制作:2015年9月

◎感想/講師:辻悦子

こども美術コースでは、季節毎に担当講師をモデルにクロッキーをします。

上手に描く事ばかりに捕われていると、自分の本当の気持ちがわからなく

なるので、クロッキーで「良く見て感じとる力」を養成しているわけです。

でも、良く観るって実は良く分からないものです。だからまず描いてみる!

タイマーで10分間という制限を設けて、4Bの鉛筆1本だけが頼りなのです。

細かな説明無しに「宜しくお願いしま〜す。」でスタートです。子ども達は、

「こんな感じかな?」「この線はこうきてここでおわり!」「へえ〜!」

「え?間違ったよ〜。もうだめだあ〜」「消しゴム使いたい。ダメなの?」

子どもたちのドキドキが真剣な表情と共にこちらにも届き、感動します。

ピピピ〜!と鳴ると「え〜っ?」「ああ〜!」「できた〜」と大騒ぎの中、

全員の作品をずらりと並べてみると、急に静かになりお友達の作品から何か

を吸収していきます。指導者の言葉よりもこちらの方が断然効果的なのです。

人体のバランスなどほんの少し説明して、「はい、本番いきま〜す。ピッ!」

・・・・・

静かな空間に鉛筆を走らせる音だけが響き、目には迷いの無い力がみなぎり、

鉛筆の持ち方も挑む感じになっていきます。

「自分の目を信じて描いて下さい。そう、とてもいい線です。その調子!」

・・・・・ピピピ〜!

下唇を噛みながらも頷いていたり、じっと画面を見る姿が印象的です。きっと

何かを吸収した満足感に浸っているのではないかと思い、そっと見守ります。。

また、集中する時の気持ち良さもほんの少し分かったのではないでしょうか?

10分間は以外に長く感じたりもして、いつも新鮮です。