[小学生クラス] 2014.10.02

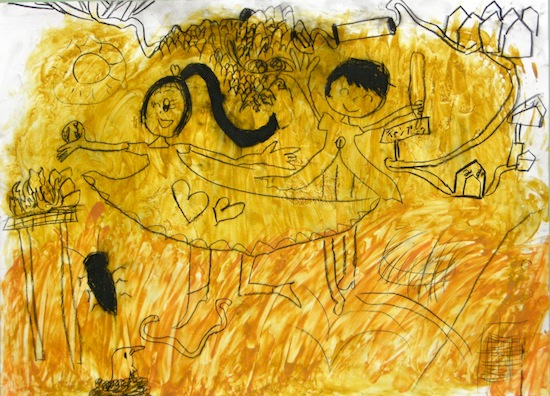

山田/小学生:夏のおわり

小学生クラス 2014年9月

◎ 感想/講師:山田稔子(火曜日クラス)

四季の中でなぜか夏だけは、終わるのが寂しく感じるように思います。

9月の空想画では、「夏のおわりの、○○」というキーワードを

まるごと子どもたちに託してみました。

朝顔が枯れたこと、鈴虫の声が聴こえること、自分の背が伸びたこと。

自分が夏休みに訪れた場所が今頃どうなっているかと想像したり、

9月といえばお月見・・・月、ということから宇宙へと発想を広げたり、

お盆とハロウィンの間で「おばけの季節」(なるほど!)という話が盛り上がったり。

子どもたちのアンテナは、大人とは少し角度が違っていて、

傍らで話を聞いているのが面白いのです。

夏のおわりについてあれこれ話を広げた後、

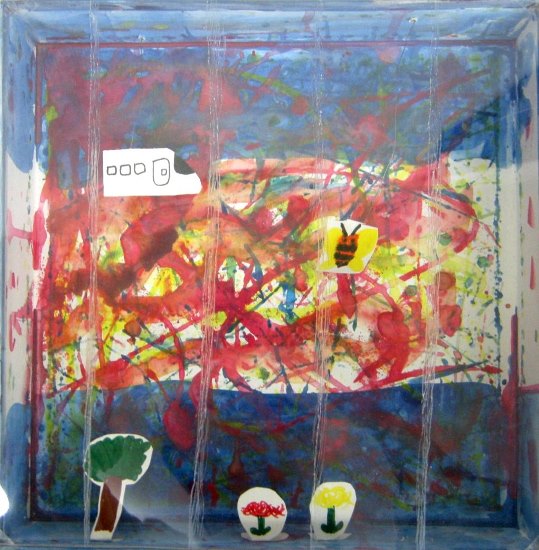

まず絵の具にのりを混ぜ、指・手を使って画用紙に下地の色をつくります。

色は、空想の舞台となる「夏のおわり」の、光・風・ムード。

指の動かし方、爪やてのひらの使い方で、独特のマチエールになっていきます。

ただただ感触に身を預け、画用紙の上で泳ぐように色を広げていると、

気持ちよさに目的を見失いそうになっています(笑)。

抽象画のようになった画面を並べて眺め、○○な感じがするね、と話し合います。

画面が乾いたあとから、自分の指あとを頼りに、登場する人物やモノ、風景など

思いつくまま黒コンテで描き込みました。ごしごし描いて塗って、ぼかして。

・・・と今回は、なんだか手をたくさん使う制作でした。

「こんなこと、やってもいいのかな?(手を汚すなんて)」

という気分が、のり絵の具の最初はみんな少なからずあったようでしたが、

「こういうの、描いてもいいのかな?」

コンテで描き進むにつれ、そんなツブヤキも聞こえてきました。

ツブヤキの主は、ワクワクした目で言ってくれたので、こちらも目でGOサイン。

のり絵の具の感触を十分楽しめた後なので、気持ちがほぐれていた様子でした。

しかし、もしいつも大人の意向を汲み取って行動するクセがついてしまっていたとしたら、

絵では、そこから解放されて欲しいと思います。

とくに空想の絵は、自分の中のものをそのまま吐露できる場所ではないでしょうか。

こんな描き方をするんだ、こんな想いを持っていたんだね、と

普段のやり取りや、観察画やテーマ画では見いだせないような、素の部分というか

意外な一面をも出させてくれるところが空想画の大切な役割と感じました。

やっていいの?を臆せずやれる場所がちゃんとあると、安心して次に進めそうです。

夏をスッキリ終われたら、実りの秋に向かいましょう。

============================

◎こども美術コース・秋の入会キャンペーン(〜10月末)

・体験受講料:通常1500円→500円に割引(要予約・先着順)

・次年度(2015年4月〜)入会希望の方のご予約も受付けておりますので、

この機会に是非お問合せ下さい。スタッフ一同お待ちしております。

【小学生】月曜日クラス/火曜日クラス/水曜日クラス

・低〜中学年(15:30~17:00)

・中〜高学年(17:00~18:30)

アトリエ5:☎ 044-411-5154

============================