[小学生クラス] 2016.03.29

信頼して互いに影響を与え合う

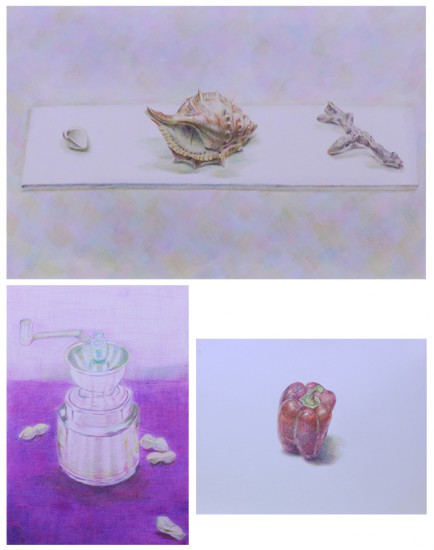

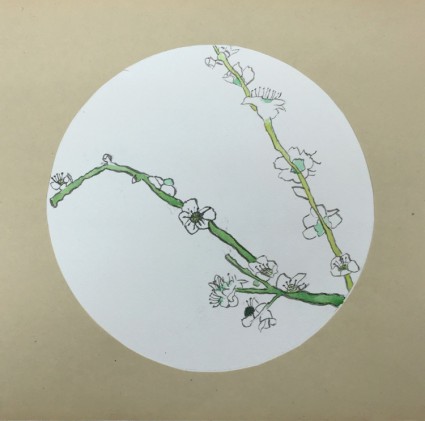

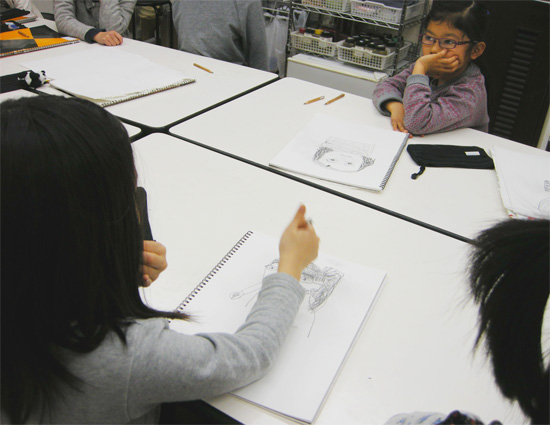

庭のスケッチ会/2016.3月28日小学生の頃にアトリエ5に入会した二人が、久々に古巣に帰って来ました。いつしか自分の進路を美術に定め、武蔵野美術大学と多摩美術大学でそれぞれの絵を描く良きライバルです。 井田公園の満開の桜をのびのび描いてもらう予定が、庭でギャラリーに囲まれて描く事になり少し緊張した様です。閉会後にようやく調子が出て来て「もう少し。」と、日が暮れるまで手を真っ黒にして描いてくれました。後輩たちへのエールのつもりが「はじめ張り切り過ぎて、、」と、苦笑しつつも久しぶりに二人で描いて楽しかったそうです。絵は一人でも描けるけれど、同じ木でも「ここから描きたい!」という自分の角度や距離感、イメージがあること、自分らしくという言葉にも余り捕われず、この二人の様に素直に反応できたらいいなと改めて思います。この異なる魅力、いかがでしょうか?「信頼して互いに影響を与え合う」これこそがアトリエ5の目指すところです。今年、二十歳を迎える彼女達に幸多かれと願います。