[幼児クラス] 2016.01.14

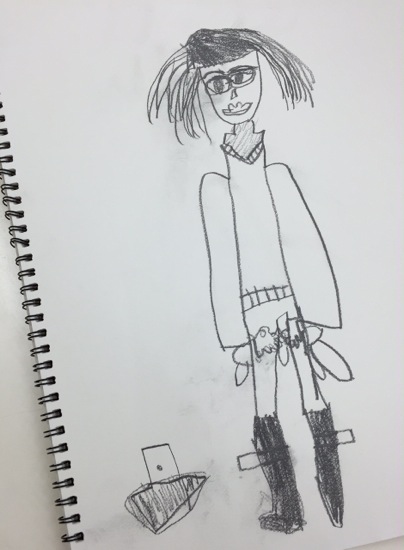

幼児のクロッキー

◎講師:渋谷 葉子/

アトリエ5では年に3回、4月・9月・1月の1週目に取り組んでいます。

お休み明けのウォーミングアップといったところでしょうか。

講師とアシスタントがモデルになり、10分という短い時間で描きます。

お約束として、描いている間は消しゴムを使わないこと。

見ることに集中するよう「間違えたら消せばいい」と甘えないためにはずします。

今回は3回目なので、描く前に今までの成長過程を振り返りました。

言葉掛けはあえて短く「よく見て」「ゆっくり」「ていねいに」

そして、タイマーをセットして描き始めます。

おしゃべりでにぎやかだった部屋もタイマーの「ピッ!」の音で一瞬に静まります。

描いている間は幼児さんといえども、殆どおしゃべりせずに集中します。

タイマーが鳴ったら、スケッチブックを前に並べます。

緊張をほぐす時間と、みんなの作品を見るという点をがポイントです。

次はモデル交代。どんな違いがあるか、みんなで探します。

今回はメガネ。形の特徴のポイントだけを伝えました。

キーワードは「画用紙をたっぷりと使う」

2回目となると子ども達も調子が上がってきて、手が早くなり時間に余裕ができてきます。

そして追加のキーワードは「詳しく見る」

子ども達は細かなところを発見し、形にすることで楽しさを覚えます。

これがクロッキーで一番大切にしていることです。

そして、今しか描けない線、表現を大事にしたいと思っています。

指導を入れてたとえ上手に描けたとしても、それは子ども自身の絵ではなくなってしまうからです。

子どもが観察した中で気づいて、獲得した形に意味があるのです。

ですから、あえて指導は入れません。

実際と違っても、形が小さくても、子どもが描けるようになるその時を待ちます。

スケッチブックはお絵描きの成長記録。

少しづつ変化していく過程に意味があるのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

*facebookに写真を追加しました。→☆