[幼児クラス] 2016.06.27

奏でる 色と線

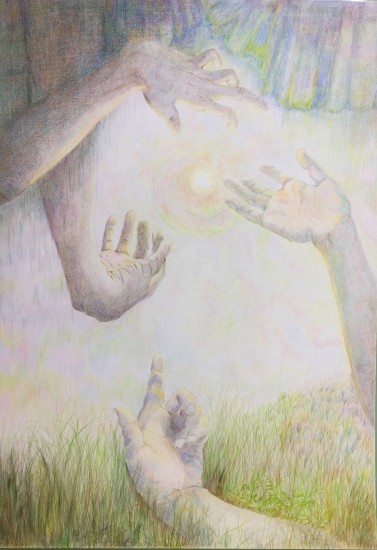

外を歩けば所々で紫陽花を目にするのが、この時季の楽しみの一つです。特に今年はどこも美しく、アトリエのお庭の紫陽花も見事に咲いていました。梅雨の楽しみがもう一つ、アトリエ5独自の「聴想画」。音をきっかけに絵で表現します。雨の季節は何かしっとりと静かな空気が漂うようで、晴れた日と違い、心も少し内向きに。。そんな気分のままに、ゴロンと床に仰向けになって目を閉じ、手回しのオルゴールに耳を澄ませてみます。いつもと違う導入に最初はくすくす笑っている子たちも、染み込んでくるような優しい音に、なんだかゆったり気持ちよくなっていく様子。 音は目に見えないけれど、もし色があるなら?形はどんな?子どもたちは音という抽象的なものに対して、感じたまま素直に反応して描いていきます。オルゴールの響きに気持ちよく身を委ねながら、紙の上でゆっくり混ざり合う絵の具の淡い色、じんわり広がる薄墨の跡に見とれている表情。水加減の効果の面白さを手にしたら、ここに色が欲しいなとか、もっと滲ませたいとか、ここは白いままの方がいいとか、自分の感覚で筆を加えていきます。どうなるかわからない描き始めは少し戸惑っていても、一度筆を運ぶともうそこは自分の世界。音に触れ水と戯れる様子がそのまま線や色となって画用紙の上にまた新たに奏でられてゆく感じです。この即興的なライブ感ある表現が聴想画の魅力。オルゴールの曲目は『星に願いを』。絵の具の水滴を「流れ星」と見立ててお願いごとを込めながら制作したこともあって、どれも優しい表現となりました。幼児期の素直な感性には大人もかないません。作品から心地良い響きを受け取っていただければと思います。