[幼児クラス] 2017.09.25

夏の思い出

朝晩の涼しい風を感じるいい季節になりました。9月、子どもたちは日焼けの跡を肌に残し、背も少し伸びて、充実の夏休みを過ごせた様子です。〇〇へ行って遊んだよ、おじいちゃんおばあちゃんと会えたよ!お姉ちゃんと外で絵を描いたのが楽しかったなぁ。家族一緒で楽しかった夏の余韻を、子どもたちはたくさん話してくれます。

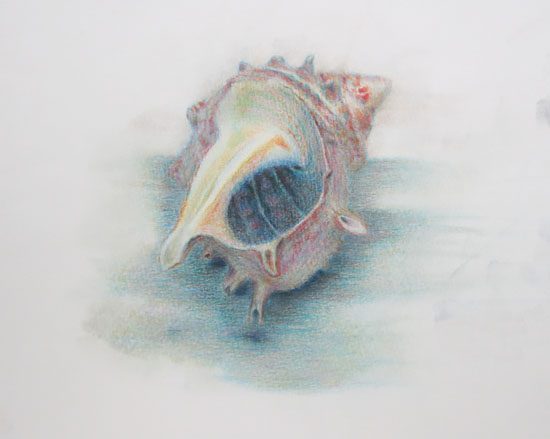

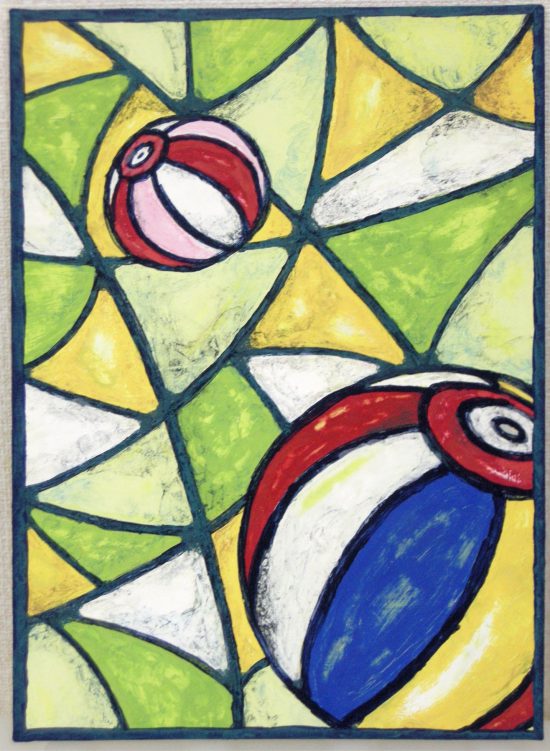

今年の夏の思い出、ずっと覚えておきたいこと、一番心に残っていること、絵に描いて残してみよう。とてもシンプルなテーマですが、話しきれない事は紙の上に、線に色に変わって表れます。

誰と一緒に、何をして、何があって。。思い出して描きならべた様々な形に、色の混ぜ方やクレヨンのタッチも工夫して塗り重ねます。技術的なことというよりも、子どもたち自身に美的な感覚を求める心があるから、それらは単純に記録としてではなく、それぞれの想いの「表現」となり、大切な思い出を豊かに彩ってくれました。

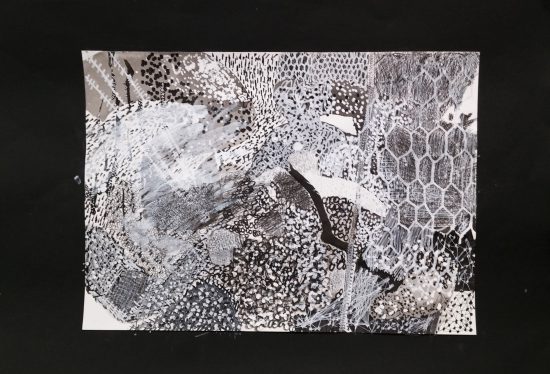

さて、3週目にはおまけの活動として、アシスタント福田がたくさん刈ってきてくれた稲わらを素材にお月見のミニコラージュ制作をしました。お月見や十五夜といった言葉、ススキも知らない子も何人かいて少し驚きました。ハロウィンなどの華やかなイベントにおされて霞んでしまうのでしょうか?日本の四季を愛でる感受性、豊かな自然に感謝する心、大事に育ててゆきたいですね。今年の十五夜は10/4です。秋の夜長に是非、綺麗なお月様を見上げてみて下さいね。

== 年少親子クラス生徒募集 ==

月に一度、年少児のお子様と保護者様を対象とした一回完結ワークショップクラスをこの秋より開講します。親子で一緒に造形活動を楽しみましょう!11月は祝日なので、パパさんとの参加も歓迎致します。

【日 程】11/23 12/21(木曜日)

☆9.10月は定員に達しました

【時 間】15:00〜16:00(60分)

【対 象】3歳児の親子さん・定員4組

【受講料】1回2000円+税 ☆ご紹介の方は初回1500円に割引!

【詳 細】親子クラスご案内

【年少親子クラスのご予約】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

== 幼児クラス生徒募集 ==

幼児(年中・年長)クラスの見学・体験レッスンの受講も受け付けております。

下記日程より希望日をお選び下さい。欠員が僅かの為、ご入会は先着順となります。

また、新年度小学生クラスからの入会をお考えの方も、お気軽にご相談下さい。

10月の体験レッスン ☆キャンペーン中!

【日 程】10/5(木)6 (金) 12(木) 19(木)

【時 間】15:00〜16:00(60分)

【受講料】通常1500円→500円 (生徒さんご紹介の方無料)

【内 容】秋の観察画・他

【幼児クラスの体験予約】