[親子クラス] 2014.08.01

渋谷/親子:夏の特別講座

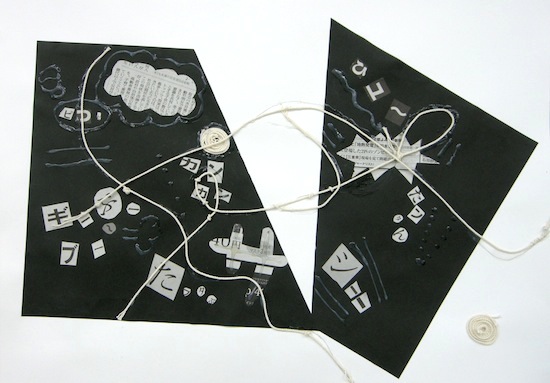

親子クラス 制作:2014年7月

◎講師 / 渋谷 葉子

今年も暑い、あつ〜い夏がやってきました。

そんな中、毎回ちびっこ達が元気にアトリエに通ってきます。

今回は大きな紙に手に絵の具をつけて挑みます!!

水のりのヌルヌル感を心地よく感じたり、霧吹きでシュッ、シュッとにじませたり、

まさに水遊びの感覚でお絵描きです。

こちらのねらい通りに思い切り弾けて、絵の具と戯れる子ども達…

と、みんなが皆んな、そのようにはいかないものです。

毎年、ひとりふたりはいます。ドロドロベタベタ系の嫌いなお子さん。

お母さんは汚れを覚悟で張り切っていらしているのに、何故か嫌がる我が子。

お友達の◯◯ちゃんみたいに、思い切り弾けて欲しいわぁ。

でも、子ども達ひとりひとり性格が違います。

気分を開放させるのに、無理強いは禁物です。

別の紙を用意して、その子の世界を作って楽しんでもらいます。

筆やローラー、クレパスに持ち変えるだけでスイッチの入る子もいます。

大作が仕上がったところで、お楽しみの時間。

ジュースと渋谷初の手作りケーキとでかんぱ〜い♡

8月は通常のレッスンをお休みとし、申し込み制で2回行います。

次に会うのが9月になるお子さんもいます。

夏は日焼けして、たくましく成長する時期でもあります。

今度会うのがとても楽しみです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

親子クラス・生徒募集中

日 時 / 8月6日(水) 10 : 30 〜 11 : 30

内 容 / 絵の具遊び

持ち物 / お着替え、軽食(パン、おにぎりなど)

※8月20日の特別講座は、定員につき募集を終了いたしました。

お問い合わせ ☎044−411−5154